Back

D-RATSそのものはRATSサーバ(ref.d-rats.com)にインターネット接続することで、誰でも直ぐに参加できる。今回は、①DV DongleをDVToolで、また各種ノードを②WinDVやDVAR HotSpotで、それぞれリフレクタやリピータに接続している方向けにフロント・エンドとしてのD-RATSを紹介したいと思う。

率先して実験して戴いた各局に感謝申し上げます。

JH1BLT JF1CXH JP1LMJ

このロゴは許可を得て使用しています。

- DV DongleとDVToolのデータ通信機能を使う。

- まず、第2弾2項の新しい「Radio」設定の要領でDV Dongleに対するポートを作成する。図のようにダイアログで好みの名前(DVDongle)を付け、タイプのドロップダウンメニューから[Dongle]を選択する。 この時点では、他のパラメータの設定は無いので一旦[Add]をクリックして保存する。

- [レ] dongle: [レ] [ ] DVDongle

- [レ] dongle:COM8 [レ] [ ] DVDongle

- 日本語での通信確認と

そのときのDVTool Windowの様子

右の図でも分かるように、本来DVToolにはメッセージング機能が備わっている。ただ残念なことに英文(ローマ字)しか扱えない。無線機もごく最近の機種以外日本語は扱えないし、また世界規模で見たとき英文で十分と言うことなのだろうと思うのだが、やはり実用上日本語は欲しい。そんな要望をD-RATSはDV Dongleをパイプとすることで実現してくれたわけである。

- WinDVを代表とするHotSpotを使う

- Dongleの時と同様にポートを作成する。 [Add]ボタンをクリックして出てくるダイアログで名前 (HotSpot、 WinDVなど)を入力し、[Type]でNetworkを選択する。

- 次は、WinDV側を設定する

↓ここから次のラインまでは不要であることがその後判明しました。

-

上記のように保存されたポートをもう一度[Edit]する。

図のような、最初とは違った画面が現れるが、D-RATSのDongleというポートを実際DV Dongleが使用しているシリアルポート(COMポート)に接続に行くことになる。通常このようなポート設定はひとつのポートの二重取りとなって成功しない。たぶん、双方での開発上の約束事があるのだろう。

従って、ここでの[Serial Port]の設定では、画面が現れたときすでに入っていたdongle:という文字を消してはいけない。DVToolの初期画面にあるCOMポートをそのまま半角英数で手入力して、[Add]をクリックする。

-

さてここで、最後の[Save]を押す前に、DVToolをリフレクタやリピータへ接続した状態にする。

この状態で、DVToolの[Data]タブを開けると、[Send]や[Send file]のボタンが使用可能になっている。

これを確認したら、D-RATSの設定画面に戻って[Save]する。右図のように「Dongle Connected」と表示されたら成功である。もし、うまくいかなかったらDVToolの接続を確認した上で、D-RATSを再起動すればよい。それでもうまくいかなかったら設定内容をもう一度見直して欲しい。

Back

[Host Address]の項目は、WinDVとD-RATSが同じPCにある場合は図のように127.0.0.1と入力し、別のPCにWinDVがある場合は、そのPCのIPアドレスを入力する。 [Port]はWinDVのデフォルトに合わせて20003と入力する。 これはDVAR HotSpotに対するものとしても共用できる。[Add]で保存する。

[レ] net:127.0.0.1:20003 [レ] [ ] Hotspot

となっているのを確認したら、WinDVを立ち上げ Disconnect した状態で、[Save]する。

そののち、リフレクター・リピーターに接続するとスムーズに右図のように完了するようだ。

メニューバーの[Tool] > [Settings] > [D-Rats]タブとたどっていく。

メニューバーの[Tool] > [Settings] > [D-Rats]タブとたどっていく。[レ]Enable D-Ratsとし、Callsignを入力する。このコールサインはNode、Auth と違って拡張子は必要ない。TCP Portが20003となっているのを確認の上[Close]する。

=MEMO= 2016/04/01 追記

<

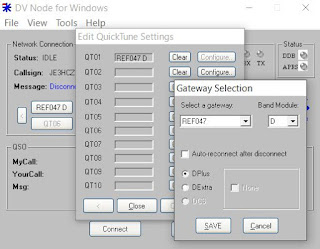

メニューバーの[View] > [Show QuickTune Panel]にチェックするとボタンが表示されます。

メニューバーの[Tool] > [Edit QuickTune Settings]> [QT01]の[Configure]を開き、上・左図のように[REF047 D]に接続するボタンを設定します。

次に、[Tool] > [Settings] > [Linking]タブで、図のように「[QT1]を使用して自動接続する」(上から2ヶ所)にチェックを入れておくとWinDV立ち上げ時自動的に接続します。

手前の草色のはD-RATS JE3HCZのチャット・ウィンドウ、奥の水色のは別のPCで動いているD-RATS JE3HCZ-2のチャット・ウィンドウをリモートデスクトップで表示したものである。

赤が送信、青が受信で、最初の2行が私が送信したテスト、次の2行が返信と日本語表示のテストである。

5行目で、別のPCのD-RATS JE3HCZ-2をたち上げ、JH1BLT局にPINGした返りが表示され、同時に立ち上げ直後のJE3HCZ-2にも1行目に表示されている。

また、JE3HCZ-2からのテストが、別PCのJE3HCZに表示されている。つまり、今回の場合REF047 C に接続しポート20003でD-RATSをワッチしているすべての局にポーリングされたメッセージが届くと言うことである。

これは、DVAR HotSpotにおける設定である。テストはまだ出来ていない。皆さんにも一度試して戴ければと思う。うまくいったらコメント戴ければ幸いである。

このように、日本語でのチャットを主体に説明しているが、「Slow Speed Data」によるデータ通信は、むろんRFの無線機に接続した液晶ディスプレイなどでも表示可能である。グッドタイミングにもJR1BFJ局がこの種の表示装置を「CQ誌」12月に発表されているので是非、私も挑戦したいと思っている。

Back

J E 3 H C Z @REF047 C